Inizia così, quasi per caso, la conversazione con Ketty Capra. E in quella frase: detta senza retorica, senza enfasi, con la naturalezza di chi ci ha pensato a lungo; c’è già tutto Com’è profondo il mare.

Non è uno spettacolo sulla Shoah. Non è uno spettacolo sulla guerra. Non è nemmeno, semplicemente, uno spettacolo sulla memoria.

È uno spettacolo su quello che succede alle persone dopo. Dopo la violenza. Dopo il trauma. Dopo che “è finita”.

Pochi spettatori. Un silenzio perfetto.

Ketty racconta con la sua consueta onestà disarmante che le serate all’Alta Luce Teatro non sono state affollate. Trenta persone a sera. Poco, pochissimo per coprire le spese.

Eppure.

“Raramente ho avuto un pubblico così attento. Non volava una mosca. Sentivi proprio la partecipazione.”

È il paradosso del teatro vero: a volte la quantità non conta nulla, quando la qualità dell’ascolto diventa quasi fisica. Quando il pubblico non guarda: trattiene il respiro.

Molti non sono venuti perché “non avevano voglia di sentir parlare di guerre”. E invece chi è venuto ha scoperto che non si parlava di guerre. Si parlava di persone.

La storia (raccontata da lei)

In scena ci sono tre tempi, tre età, tre musiche che attraversano decenni.

Anni ’40. Lili Marleen.

Anni ’60. Pretty Little Baby.

Anni ’80. Take On Me.

E una sola donna.

Manila Barbati la interpreta dentro il lager.

Ketty Capra la interpreta molti anni dopo, diventata un’attrice hollywoodiana, brillante, ironica, capace perfino di raccontare barzellette.

Sì, perché questa donna — ebrea, deportata ad Auschwitz — viene scelta perché “troppo bella per essere un’ebrea”. Diventa una delle “prescelte” delle baracche speciali. Rimane incinta. Le uccidono un figlio appena arrivata. Partorisce il secondo.

E quando viene liberata, fa una scelta devastante. Lo lascia lì.

“Non ce l’ho fatta. Tu sei figlio dell’orrore. Io non ti voglio.”

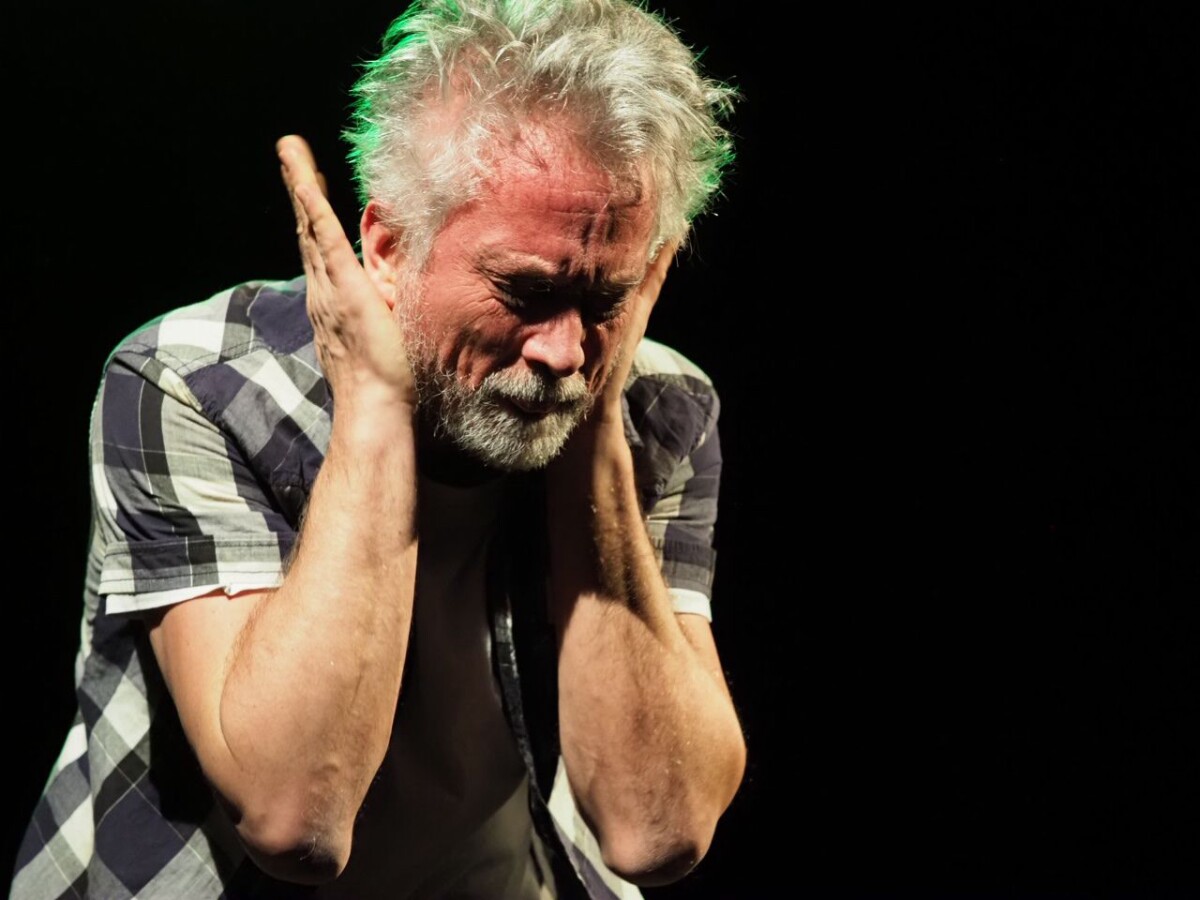

Quel bambino cresce senza sapere chi è. Diventa adulto. Diventa eroinomane. Diventa la terza voce in scena, interpretata da Christian Kley, in quella che Ketty definisce “la sua miglior prova d’attore”.

La madre, invece, diventa un’attrice famosa a Hollywood. Vive a Santa Monica, guarda i boschi fuori dalla finestra, parla di Marilyn Monroe e Maureen O'Hara.

Ma quei boschi le ricordano altri boschi.

Quelli attraversati nei vagoni verso est.

“Io non racconto la violenza. Racconto il dopo.”

È qui che lo spettacolo cambia prospettiva. Ketty non mette al centro il lager. Non insiste sull’orrore. Non indulge nella sofferenza. Racconta cosa succede quando la violenza è finita ma continua a muoversi dentro di te.

“La guerra, come il mare, è profonda. Anche quando sembra lontana continua a muoversi dentro di noi.”

Questa donna ride. Racconta aneddoti. Sembra leggera.

Ma basta un niente: un’immagine, un ricordo, un dettaglio...e ritorna là. Perché il trauma non scompare. Si sedimenta. Ti forma. Ti definisce.

“Noi siamo molto più il frutto del dolore che della serenità.”

Il lavoro d’attrice (e di regista)

Ketty ammette di essere molto critica con sé stessa. E racconta un dettaglio che fa capire quanto questo spettacolo sia personale.

Nel camerino tiene due foto: una è di suo figlio, da piccolo; l’altra è di Gregory Peck, che le ricorda suo marito. Quando in scena racconta la morte del figlio nel lager, guarda quella foto. E si emoziona davvero.

“Quando senti il brividino vero, sai che arriva anche a chi ti ascolta.”

È teatro che non recita l’emozione. La attraversa.

Non è uno spettacolo sulla Shoah

Ketty insiste su questo punto con forza.

“Io volevo uscire dal discorso della memoria solo legata alla Shoah.”

Il finale dello spettacolo è un montaggio audiovisivo quasi giornalistico: Corea, Vietnam, Ruanda, Sudan, Iran-Iraq, fino ai conflitti di oggi.

La didascalia è spietata:

“Abbiamo detto: mai più. Eppure ogni giorno, da qualche parte, un altro campo sorge.”

Perché la guerra fuori è il riflesso della guerra dentro. E viceversa.

Una ferita che non si chiude

Quando le chiedo di descrivere lo spettacolo con una parola, Ketty non esita:

“Una ferita che non si chiude.”

E quando le chiedo dove sarebbe, nel corpo:

“Nel cuore.”

Perché questo spettacolo non parla di passato. Parla di adesso. Di come ci sentiamo oggi. Di come, soprattutto le donne, percepiamo il mondo.

Ketty dice una cosa che resta addosso:

“Oggi ho più paura di uscire di quando avevo sedici anni.”

E allora capisci che Com’è profondo il mare non è teatro di memoria. È teatro di presente.

Il mare, il titolo, la profondità

Il mare è calmo. Il mare è in tempesta. Il mare nasconde. Il mare restituisce.

Come questa donna.

Come questo spettacolo.

La guerra è profonda come il mare. L’anima è profonda come il mare. E certe cose, anche quando non si vedono più, continuano a muoversi sotto.

Cosa resta allo spettatore?

Non una risposta, non un messaggio: una consapevolezza.

Che certe guerre non finiscono mai davvero: si trasformano; si nascondono, ma restano dentro. E forse è per questo che, anche con trenta persone a sera, in quel teatro non volava una mosca.

di Giorgia Pellegrini

Foto e video liberi da copyright

© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it